世界は激変する。時はとどまることなく流れゆき、時代ごとにその役割は移り変わる。乱世には英雄が現れ、人々は力を合わせて立ち上がる。だが、そんな希望の炎には、必ずそれを消し去ろうとする影が付き従う。流れというものはいつも似た姿を見せるものだ。だがここに、そうした世界の奔流とは一線を画し、静かに波紋のように広がるものがある。

それは、かつては幼子の姿をとり、ある時は老婆となり、あるいは悪魔の面影を持つ怪談となって、恐ろしい怪物の物語へと形を変えながら、人々の間を駆け巡ってきた。真実か虚偽かは、それほど重要ではなかった。注目すべきは、ただ一つ。それが確かに「存在する」という事実にほかならない。

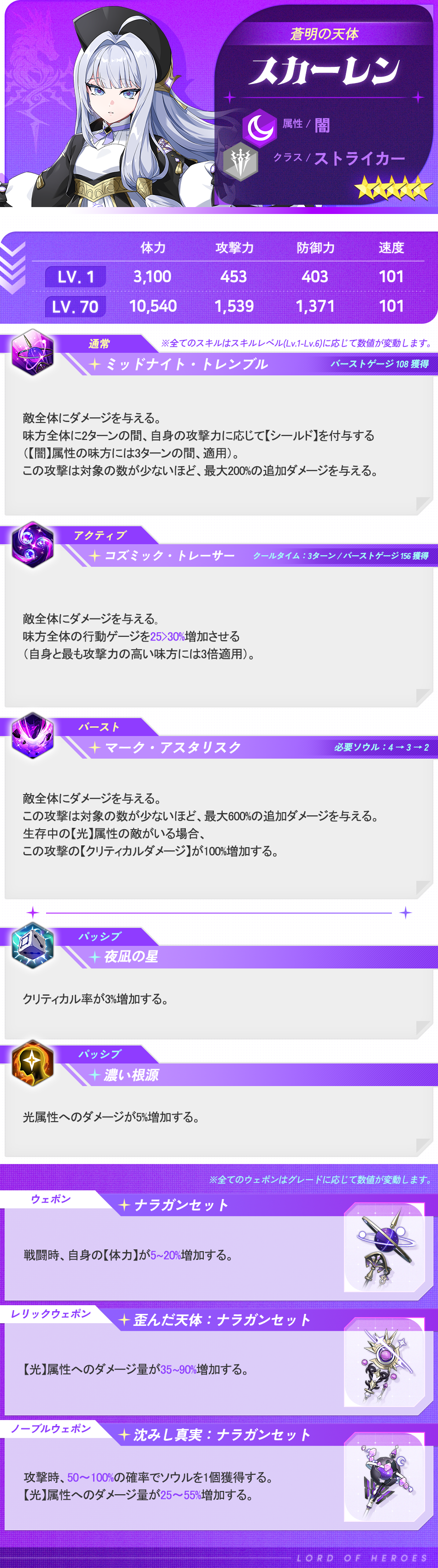

ゆえに、他の仮定に意味はない。この世界に再び契約者が現れたその日、スカーレンは燃えさかる光をその瞳に深く刻み込んだ。夜の空をただ漂っていた雲を捉える「錨」が生まれたのなら、もはや迷いなど入り込む余地はなかった。スカーレンは地上に降り立つことを選び、ふわりふわりと揺れていた自身の形を、本来の姿へと定める覚悟を決めたのだ。

理由?理由など必要だろうか?スカーレンにとって、何よりも大切なものはいつだって一つしかなかった。自身の深奥から響く声に耳を澄ますこと。広げた心の中に、その答えを見出すこと。

だからこそ、スカーレンは今日も悠々と流れていく。確固として、微塵の揺らぎもなく。世界の定めた筋道に惑わされることなく、正義や勇気といった美名に目を向けることもなく。ただ一つ、内なる声だけを道標として。